L’Echevinat de la Santé et de la Jeunesse de la Ville de Liège vous propose une nouvelle édition de l’exposition « Grand Bazar » du 9 au 29 mai 2016.

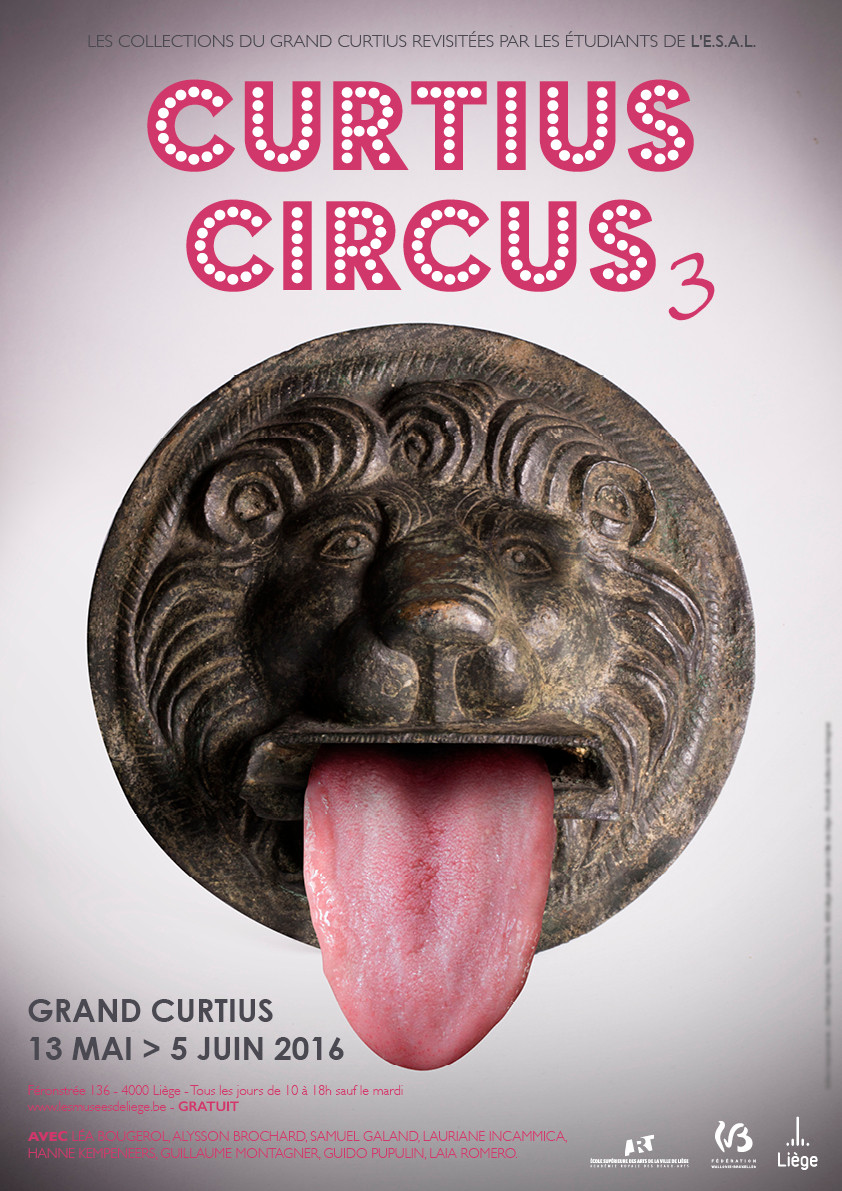

Durant ces 20 jours, les murs du musée Grand Curtius vont accueillir une exposition innovante du point de vue de la mise en scène.

Vous pourrez découvrir des œuvres originales, variées réalisées par les participants des différents ateliers créatifs partenaires.

Vous serez également invités à participer à une série d’animations sur le thème des supers héros – C’est quoi TON pouvoir ?

A noter dans votre agenda !

« Grand Bazar » se déroule, du 9 au 29 mai 2016, au Grand Curtius – Féronstrée, 136 à 4000 Liège.

Les festivités débuteront par le vernissage de cette exposition, le 9 mai 2016, de 17h à 19h.

L’exposition sera accessible du 9 au 29 mai 2016, de 10h à 18h, du lundi au dimanche (fermé le mardi).

Une demi-journée créative et artistique est programmée, le 18 mai 2016, « les supers héros sont de sortie », place Saint-Barthélemy, de 14h à 18h.

Et aussi, une après-midi de clôture, le 29 mai 2016, au Grand Curtius, de 14h à 18h.